Krankenhäuser sind durch gesetzlichen Rahmenbedingungen gezwungen, immer mehr auf Gewinnerzielung zu orientieren. Das muss wieder geändert werden, weil es sich weder für die Krankenhäuser noch für die PatientInnen bewährt hat. Krankenhäuser sind im Bestand gefährdet und PatientInnen können nicht mehr sicher sein, ob ausschließlich medizinische, oder nicht doch ökonomische Gründe für Ihre Behandlung ausschlaggebend sind. Den dadurch gegebenen Änderungsbedarf greift die LINKE im Antrag „Krankenhäuser gemeinwohlorientiert und bedarfsgerecht finanzieren“ auf. Dass dieser Bedarf auch in der Bevölkerung gesehen wird, beweist eine von über 151.000 Menschen unterstützte Petition von Verdi an den Bundestag.

Selbsttötungen haben viel mit den persönlichen Lebensbedingungen zu tun. Ein Faktor dabei ist Arbeitslosigkeit; die WHO weist nach, dass die Suizidrate der unter 65-Jährigen mit jedem Prozentpunkt mehr an Arbeitslosigkeit um 0,8 Prozentpunkte steigt. Hier sind die Wirtschaft und die Wirtschaftspolitik gefragt. Gebraucht wird aber bspw. auch eine Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit seinen sozialpsychiatrischen Beratungsstellen.

Mit dem Präventionsgesetz wurde wiederum die Chance vertan, in der Gesundheitspolitik neue Maßstäbe zu setzen. Es bleibt weit hinter dem Stand der internationalen politischen Anforderungen zurück. Von einer Veränderung der Lebensbedingungen, um der sozial bedingte Ungleichheit von Gesundheit entgegenzuwirken, ist auch in diesem neuen Gesetz der Koalitionsregierung nicht die Rede.

Petitionen sind der Spiegel dessen, was die Gesellschaft bewegt. Wenn man das Jahr 2014 betrachtet, sieht man, dass im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte soziale Fragen stehen. Spitze in der Zahl der Unterschriften der öffentlichen Petitionen waren die Petitionen für eine Reform der Pflegeversicherung auf Grundlage eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes sowie die Zukunft der Hebammen in Deutschland.

Die gesundheitliche Versorgung ist nicht mehr überall gesichert. Daran wird auch das Versorgungsstärkungsgesetz nichts Grundlegendes ändern, auch wenn einige kleine Schritte in die richtige Richtung weisen. Diese allerdings werden ausschließlich die Versicherten bezahlen müssen.

Nach drei aus guten Gründen gescheiterten Versuchen wird jetzt der vierte Anlauf für ein Präventionsgesetz unternommen. Sehr bedauerlich ist: Auch dieser Entwurf ist ungeeignet für die Reduzierung sozialer Ungleichheiten. In einem eigenen Antrag plädieren wir deshalb für einen wirklichen Paradigmenwechsel: Einzuleiten ist ein Prozess, in dem die Menschen beginnen, die Verhältnisse und Orte, in denen sie leben und arbeiten, so zu gestalten, dass es ihrem körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefinden dienlich ist. Beteiligung der Menschen ist dafür der Schlüssel.

Diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe muss auch gesamtgesellschaftlich finanziert werden.

In Ostdeutschland gibt es seit vielen Jahren Probleme in der ambulanten Versorgung. Inzwischen haben diese Probleme sogar die reichen Länder wie Bayern und Hessen erreicht. 2012 wurde ein Landärztegesetz verabschiedet – zu mehr Landärzten hat es nicht geführt. Deshalb brauchen wir jetzt auch kein Versorgungsstärkungsgesetz, das uns keine tatsächliche Stärkung der Versorgung bringt. Erforderlich sind mutige Schritte, wie sie DIE LINKE in zwei Anträgen vorschlägt.

Auch sechs Jahre nach dem Inkrafttreten der UN Behindertenrechtskonvention stoßen Menschen mit Behinderungen selbst im Gesundheitssystem auf vielfältige Hindernisse. Nur 22% der allgemeinärztlichen Praxen sind barrierefrei. Hinzu kommt, dass behinderungsbedingte Mehrbedarfe nicht ausreichend finanziert werden. Neben dem Handlungsbedarf in Finanzierungsfragen sind außerdem umfangreiche Strukturveränderungen im Bereich der Sozialgesetzgebung, der Selbstverwaltung und auf der Ebene der Leistungserbringung erforderlich.

Bei Prävention und Gesundheitsförderung trennen uns nicht nur Welten, sondern wahrscheinlich genau die Lebenswelten, die in Ihrem Entwurf fehlen. Der große Wurf mit dem angekündigten lebensweltorientierten Ansatz ist leider nicht gelungen, und auch der tatsächliche Neuigkeitswert ist gering.

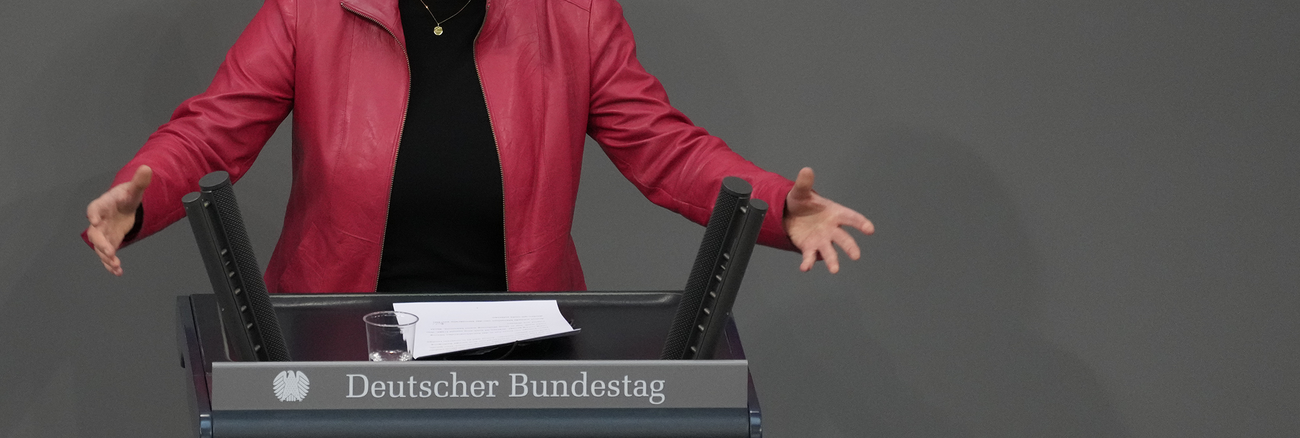

In ihrer Rede zum Jahresbericht des Petitionsausschusses ging Birgit Wöllert vor allem auf die Gesundheitspolitik ein, die im Ranking der Petitionen des vergangenen Jahres Platz fünf einnimmt.