Rede zur Plenardebatte am 13.Mai, Tagesordnungspunkt 10:

Unterrichtung durch die Bundesregierung: Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (Drucksache 16/11595)- zu Protokoll

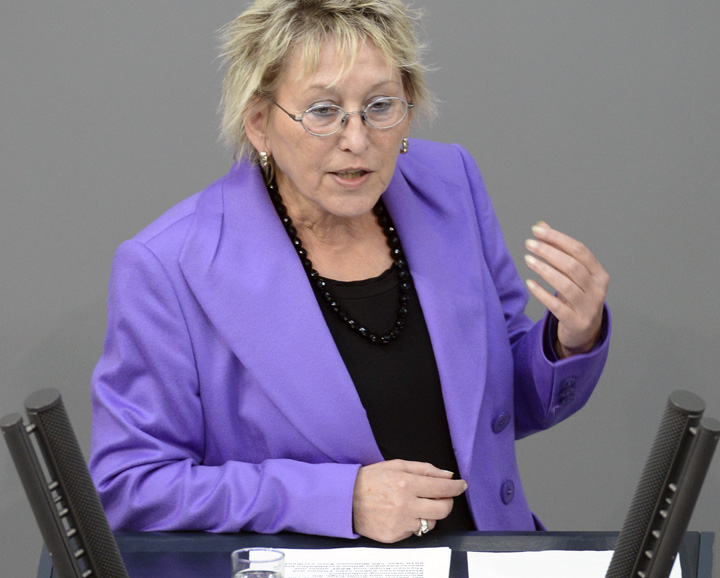

Das langfristige Ziel der Anpassungsstrategie muss sein, die Verletzlichkeit natürlicher, gesellschaftlicher und ökonomischer Systeme in Bezug auf den Klimawandel zu vermindern. Das ist nicht zuletzt eine soziale Frage. Denn auch in der Bundesrepublik werden es zuallererst die Armen sein, die unter den Folgen leiden. Sie sollten deshalb von der Finanzierung der Anpassungsmaßnahmen weitgehend verschont bleiben. Zur Kasse zu bitten sind dagegen vor allem die Konzerne, die am meisten vom Ausstoß der Klimakiller profitierten und profitieren: Die Energieversorger sowie die Mineralöl- und Automobilindustrie.Eva Bulling-Schröter (DIE LINKE):

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,

wenn wir heute über Anpassungsstrategien reden, sei eins vorangestellt: Wir sind uns sicherlich einig, dass das wichtigste Ziel der Klimapolitik darin besteht, unbedingt die Erwärmung der Erdatmosphäre auf maximal zwei Grad über vorindustrielle Werte zu begrenzen. Ansonsten werden Kipppunkte erreicht, die chaotische und unbeherrschbare Prozesse einleiten könnten. Etwa wenn der sibirische Permafrost auftaut oder die grönländischen Gletscher weitgehend abschmelzen. Um dies zu verhindern, sind radikale Änderung in Produktion und Konsum erforderlich.

Dabei kommt der Energieeinsparung auf breiter Front genauso eine zentrale Rolle zu, wie der regenerativen Energieversorgung. Leider erfordert bereits ein Anstieg der Erdmitteltemperatur von zwei Grad erhebliche Anpassungsleistungen für Mensch und Natur. Dies vor allem in jenen Ländern, die ohnehin von Armut geprägt sind, und die in der Regel keine Verantwortung für den rasanten weltweiten Anstieg der CO2-Emissionen tragen.

Die historische Verantwortung für den Klimawandel liegt klar bei den Industrieländern. Deshalb muss es für Kopenhagen Ziel sein, für die Industriestaaten eine Minderung von mindestens 40 Prozent bis 2020 gegenüber 1990 zu vereinbaren.

An dieser Stelle sollten wir uns zudem vor Augen führen: Der weltweite Ausstoß von Klimakillern stieg trotz Kyoto-Abkommen seit der Jahrtausendwende dreimal so schnell an, wie in den neunziger Jahren. Dieser Trend liegt oberhalb des pessimistischsten Szenarios des UN-Klimarates IPCC. Und dieses sagt uns eine Erwärmung der durchschnittlichen Oberflächentemperatur unseres Planeten von bis zu 6,4 Grad bis 2100 voraus.

Wir bewegen uns also weit außerhalb des gerade noch als beherrschbar eingeschätzten Pfades. Dementsprechend dramatisch werden die Auswirkungen dieses Systemsversagens sein.

Vor diesem Hintergrund stimmen wir zwar der Bundesregierung zu, wenn sie sich nicht auf ein Szenario und eine Anpassungsstrategie fokussiert, sondern die Spannbreite künftiger Entwicklungen berücksichtigen möchte. Die LINKE fordert aber, dass auch gravierende Klimaänderungen als mittlerweile realistisch angesehen werden, und nicht nur am unteren Rand manövriert wird.

Dementsprechend ist in der Anpassungsstrategie Vorsorge zu leisten. Dies gilt nicht für Deutschland, sondern ebenso für den deutschen Beitrag für Anpassungsleistungen in der Dritten Welt sowie für die internationalen Vereinbarungen über die UN-Anpassungsfonds. Brot für die Welt, Diakonie Katastrophenhilfe und Germanwatch haben hier konkrete Vorschläge unterbreitet. Insbesondere muss der Fokus der Hilfe auch innerhalb der Länder auf den besonders Betroffenen liegen.

Natürlich müssen entsprechende Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Germanwatch und das Wuppertal Institut haben dafür gemeinsam Finanzierungsvorschläge erarbeitet, die über das hinausgehen, was gegenwärtig verhandelt wird. Insbesondere der Vorschlag, auch einen Teil der Kyoto-Emissionsrechte AAU, die den jeweiligen Staaten zugeteilt werden, zu versteigern, ist unseres Erachtens überdenkenswert. Schließlich ist hier die Basis ungleich größer, als beim anlagenbezogenen Emissionshandel, etwa im europäischen Emissionshandelssystem.

Die deutsche Anpassungsstrategie ist vernünftigerweise dynamisch konzipiert. Wir begrüßen ebenso die Entwicklung von Handlungsoptionen für 13 Lebens-, Umwelt- und Wirtschaftsbereiche. Das Gleiche gilt für die Thematisierung und Anpassung relevanter Querschnittsbereiche, wie die Raum-, Regional und Bauleitplanung sowie für die Analyse der regionalen Empfindlichkeit. Denn der Durchschnitt hilft uns ja nicht weiter, wenn es beispielsweise in Ostdeutschland deutlich trockener und am Rhein wesentlich feuchter wird.

Das langfristige Ziel der Anpassungsstrategie muss sein, die Verletzlichkeit natürlicher, gesellschaftlicher und ökonomischer Systeme in Bezug auf den Klimawandel zu vermindern. Das ist nicht zuletzt eine soziale Frage. Denn auch in der Bundesrepublik werden es zuallererst die Armen sein, die unter den Folgen leiden. Sie sollten deshalb von der Finanzierung der Anpassungsmaßnahmen weitgehend verschont bleiben. Zur Kasse zu bitten sind dagegen vor allem die Konzerne, die am meisten vom Ausstoß der Klimakiller profitierten und profitieren: Die Energieversorger sowie die Mineralöl- und Automobilindustrie.