Sehr geehrte Frau Präsidentin, Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Das REACH-Anpassungsgesetz hat im Wesentlichen die Aufgabe, alle deutschen Doppelregelungen, die sich durch die Verabschiedung der EU-Chemikalienverordnung REACH ergeben haben, zu streichen. Daneben werden die Informationswege bezüglich REACH zwischen Bund und Ländern festgelegt. Das ist der erste Schritt zur Umsetzung der Verordnung. Weitere REACH-Anpassungsgesetze werden sicher folgen. Beispielsweise nach der Verabschiedung der EU-Verordnung, die die Etablierung des vorgesehenen weltweiten einheitlichen Einstufungs- und Kennzeichnungssystem für alle chemischen Stoffe und Gemische in Europa zum Inhalt hat.

Wir wissen, dass dieses REACH-Anpassungsgesetz in enger Abstimmung zwischen dem BMU und den Ländern in der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Chemikaliensicherheit (BLAC) entwickelt worden ist. Und wir wissen auch, dass der Rahmen für die Anpassungen klar durch REACH vorgegeben wurde. Dementsprechend könnte man dem Gesetz zustimmen, wenn man formal an die Sache rangehen würde.

Das tun wir aber nicht. Denn auch die beste Umsetzung bleibt schlecht, wenn die Vorgabe mies ist. Und das ist eben bei der REACH der Fall.

Die Chemikalienverordnung REACH ist letztlich ein harter Schlag gegen die Interessen der VerbraucherInnen und der Umwelt. Aus einem vormals weitgehend fortschrittlichen Verordnungsentwurf der Europäischen Kommission wurde im Gesetzgebungsverfahren in Brüssel ein im Wesentlichen an den Interessen der Chemieindustrie ausgerichtetes Gesetz.

Insbesondere die Bundesrepublik hat an der Verwässerung mitgewirkt. Vertreter der Bundesregierung und EU-Spitzenbeamte aus Deutschland traten im Rat und in der EU-Kommission als Repräsentanten der heimischen chemischen Industrie auf. Ähnlich verhielten sich die Abgeordneten von Union, SPD und FDP im EU-Parlament.

Mit einem Vorstoß des Umweltausschusses des Europaparlaments im Vorfeld der zweiten Lesung versuchten verbraucherfreundliche Abgeordnete das Ruder in letzter Minute herum zu reißen. Leider weitgehend erfolglos. Auch die Änderungsanträge der Fraktion der Linken im Europaparlament (GUE/NGL) sowie der Grünen in der zweiten Lesung wurden abgelehnt.

Aus Verbrauchersicht wird sich nun nur leider wenig an der bestehenden Gesetzeslage ändern. Wichtigstes Minus: Die Industrie wird nicht, wie ursprünglich vorgesehen, verpflichtet, alle gefährlichen Stoffe zu ersetzen. Auch wenn Alternativen vorhanden sind können krebserregende, fortpflanzungsschädigende und andere gefährliche Chemikalien weiter vermarktet und in Alltagsprodukten verwendet werden. Lediglich langlebige, sich in der Natur anreichernde Chemikalien sollen ausgetauscht werden, sofern es für sie Alternativen gibt. Zudem wird der Industrie auch künftig erlaubt, entscheidende Sicherheitsdaten zu ihren Chemikalien zurückzuhalten.

Bislang wurden nur etwa 4.000 Stoffe darauf geprüft, ob sie Gesundheit oder Ökosysteme schädigen. Auf dem EU-Markt befinden sich jedoch etwa 100.000 so genannte Altstoffe, die vor 1981 auf den Markt kamen. Etwa 30.000 davon werden gegenwärtig mit mehr als einer Tonne Jahresproduktion eingesetzt. Mit ihnen läuft faktisch ein Großversuch an Mensch und Umwelt. Mit der neuen Chemikalienverordnung müssen lediglich 12.000 gründlich überprüft werden.

Die europäischen Chemiekonzerne haben nichts unversucht gelassen, um beim langwierigen Gesetzesverfahren die wirtschaftlichen Interessen der Chemiekonzerne durchzusetzen. Leider waren sie erfolgreich. Darum werden wir uns beim ersten Anpassungsgesetz und auch bei den weiteren enthalten.

Verwässertes EU-Chemikalienrecht

Rede

von

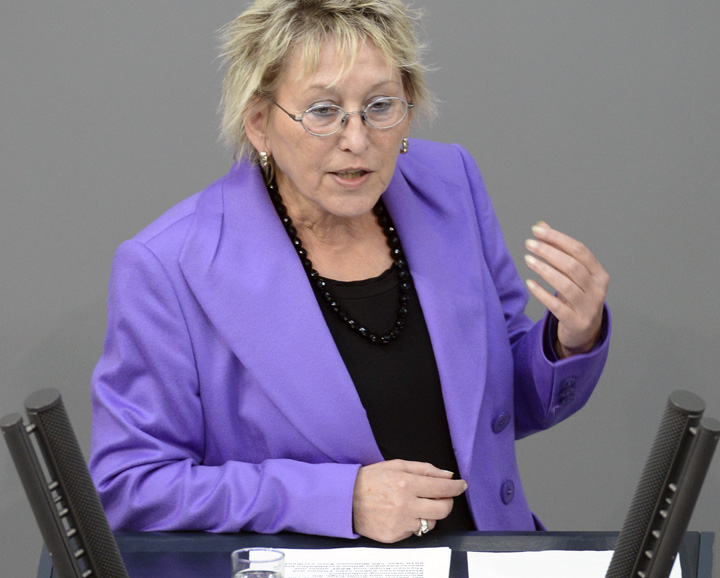

Eva Bulling-Schröter,